地震大国である日本に住む以上、地震に強い家を建てることはとても大切です。

しかしながら、地震に強い家とは具体的にどのような家を指すのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、地震に強い家の特徴はもちろん、地震に強い家の見極め方や建てる時の注意点についても解説します。

目次

地震に強い家とは?

世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が日本で発生しているといわれており、この国は頻繁に巨大地震に見舞われては大きな被害を出しています。

そのため、巨大地震が発生した場合でも、倒壊することなく住んでいる人の命を守れる家こそが地震に強い家といえます。

建物の耐震性を表す指標としては「耐震基準」と「耐震等級」があります。それぞれについて概要を説明します。

耐震基準

新築の建物は全て現在の耐震基準に則って建築されるよう、建築基準法によって定められています。そのため、新築で建築する建物は最低限の耐性基準はクリアしているといえます。築年数が経過している建物については、時期によって耐震基準が違いますので確認すると良いでしょう。

耐震等級

住宅の品質確保の促進などに関する法律である「品確法」の中で定められている耐震性能の指標です。耐震等級は1~3級の3段階に分かれており、数字が大きくなるにつれてより強度が高いことを表しています。

地震に強い家の特徴

耐震等級の違いによって建物の強度は変わってきますが、さらに地震に強い家にはいくつかの特徴があります。それぞれについて紹介します。

正方形や長方形のシンプルな形

上空から見たときに正方形や長方形のシンプルな形で建てられた家は、地震に強いといわれています。正方形や長方形の家は地震の揺れを分散させやすく、構成している6つの面のすべてが一体となって揺れに対し耐えることができます。

L字・コの字型のような凹凸の多い家は、部分的に衝撃を受けるため、揺れを支えることが難しいです。また、支え合う壁の一点にエネルギーが集中しやすいため、歪みが発生しやすく、結果的に倒壊のリスクも高まります。

質量が軽い

地震のエネルギーは、家の質量に比例して伝わります。つまり家の質量が小さいほど、揺れが小さく、地震に強いということができます。

建物の質量は、使われている建材によって変化します。主な建築材料としては、木や鉄、コンクリートが挙げられますが、鉄骨造やコンクリート造は重く、木造が最も軽いです。そのため、質量だけで考えると、木造建築が地震に強いといえます。

高さが低い

ビルなど背の高い建物で地震を受けると、上の階ほど揺れが大きいことを経験された方も多いかと思います。すなわち、高さのある建物ほど揺れやすくなるのです。

一般住宅でも同じことで、2階建てよりも3階建ての方が揺れの影響を受けやすくなっています。高さが低い方が揺れにくいため、一般住宅においては平屋が地震の際に建物への負担が最も少ないといわれています。

また前項にも通じることですが、平屋の多くは正方形や長方形などのシンプルな間取りが多いため、その点からも耐震性が高くなる傾向にあります。

さらに平屋は地震だけでなく、台風に強いメリットもあります。台風の際に重要なのは風圧への対策です。高さが低く軽量な平屋は、下から吹き上げる風力を直接受ける度合いが小さいため、致命的な損害を免れやすいです。

地盤が強い

地盤の強さはとても重要です。地盤の強い土地に家を建てれば、地震に強い家ができます。反対に、地盤の柔らかい土地に家を建てれば、揺れが起きた時に家を支えきれず倒壊したり沈下したりする恐れがあります。

現在は、家を建築する際の地盤調査は義務化されています。ただし、具体的に家の間取りや建てる位置がある程度決まらないと調査内容も確定しないので、一般的に地盤調査は建築前におこなわれます。

地盤調査をした結果、軟弱な地盤なことが判明した場合には、地盤改良工事が必要です。改良工事には以下のような種類があります。

表層改良工法:深さ2mほどを掘削して固化剤と土を攪拌する

柱状改良工法:コンクリートの柱を注入し、柱の先端を固い支持層まで到達させる

鋼管杭工法:鋼管の柱を注入し、支持層まで到達させる

どの工事が最適かは、地盤の性質によって変わります。また、建築面積などによって費用も大きく異なるので注意が必要です。

耐震対策

地震から建物を守るために重要とされる3つの構造があります。それらの構造が施された家は、地震に強いと考えて差し支えありません。3つの構造の特徴を説明します。

耐震構造

大きな地震の揺れにも耐えられるように建物を強化する構造です。

例えば、従来の木造建築物は、柱と梁を縦横2方向に組み合わせるだけのものでしたが、柱を筋交いにつなぐ建材の使用によって、横揺れに強い構造になります。また、ツーバイフォーやツーバイシックスと呼ばれる工法は、頑丈な壁を組み合わせることによって建物全体の耐震性を高めることができます。

制振構造

地震の揺れを吸収する装置(ダンパー)が壁の内部などに備えられている構造です。

揺れによって建物に生じた歪みをダンパーが吸収するため、強い地震が起きたときにも家が倒壊しないだけでなく、家を構成するさまざまな部分の損傷を最小限に抑えられます。優れた制振構造を施された家に住んでいる方は、大きな地震が起きても実際より小さな揺れしか感じないでしょう。

免震構造

建物を土台のうえに直接据え付けるのではなく、建物の底と基礎とのあいだに免震装置を挟む構造です。

そもそも家自体が地面から断絶されているので、大きな地震の際でも住んでいる方が体感する揺れをかなり少なく抑えられます。3つの構造のなかではもっとも安全ですが、コストが高いため、タワーマンションなどの高級集合住宅で主に採用されています。

地震に強い家の見極め方

一般的に地震に強い家と判断するポイントを4つ紹介します。

耐震性・耐震等級

耐震性・耐震等級を確認しましょう。耐震基準を満たしていれば、ある程度の耐震構造を備えていますが、加えて耐震等級が2級以上であれば、長期優良住宅級の性能であると判断できる材料となります。

さらに、住宅の耐震性を確認する方法として役に立つのが、住宅性能表示制度です。地震に対する住宅の性能を一目で確認することができるので便利です。

実大振動実験の実施

実大振動実験を実施しているかが重要です。

実大振動実験では、過去に災害を起こした地震の振動を再現し、建物の耐久性をテストします。ただし、実験を行う建物の間取り等によって結果が変わることもありますので、詳細まで確認することをお勧めします。

構造と工法

どの構造・工法でもある程度の地震に耐えるよう基準が定められていますが、構造や工法によって、耐震性は異なります。

耐震性能を重視するのであれば、木造枠組壁工法・鉄骨ラーメン工法・RC造での住宅がおすすめです。しかし、ハウスメーカーによっては独自の構造・工法を採用しているため、どのような構造・工法なのかはしっかりと確認しましょう。

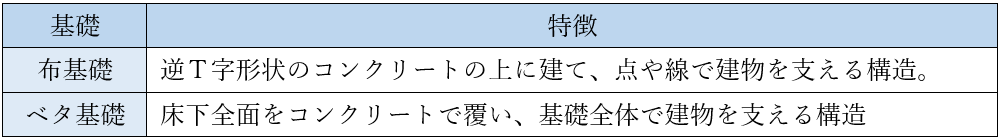

基礎工事

家の基礎工事には、布基礎とベタ基礎の2種類があり、耐震性に優れているのは、ベタ基礎です。また、耐久性が高く、害虫被害にも強いです。ただし、布基礎と比べるとコストアップする傾向にあります。

基礎工事の種類が同じでも、コンクリートの厚みや鉄筋の量などによって、強度やコストが大きく変わってきますので注意が必要です。

地震に強い家を建てるときの注意点

人気の間取りの中で、特に耐震性を意識しないと後々リスクにつながりかねない注意点を3つ紹介します。

ビルトインガレージ

1階の車を駐車する空間のうえに2階の出っ張った床部分がある建物になります。

敷地を効率よく使えるため、都市部では特に人気がありますが、1階の道路側に壁がほとんどない構造となります。そのため、強い揺れが起きたときに建物全体が耐えられなくなる可能性を上げてしまうので、耐震性の点では要注意です。

大きな吹き抜け

吹き抜けになっている家は、開放的で明るいため人気があります。しかし、家を支える柱や壁の量が少なくなるため、耐震性の点ではどうしても不安が残ります。

また吹き抜けを作ると、光熱費が高くなったり、2階の居住スペースが減ってしまったり等の問題が起こりえますので、導入する前には十分に検討すべきでしょう。

窓の数・大きさ

窓の数が多かったり、1つ1つの窓のサイズが大きかったりする家は、太陽光をしっかり取り入れられるので明るく、そして見晴らしがよくなるため、日常生活における快適性の点では優れています。

しかし、窓の面積の多い建物は、必然的に壁の面積が小さくなるので、耐震性はどうしても低くなってしまいます。そのため、耐震性と快適性をバランスよく両立させることが重要です。

まとめ

ここ数十年を振り返ってみても、数年に一度は日本国内のどこかで大きな地震が発生しています。その中には予想されていなかった地域で起きたものもあります。そのため、次に起きるのが自分の住んでいる地域である可能性は十分にあり、地震に強い家を建てることはとても重要なことです。

これから新築する建物であれば、ある程度の耐震性は確保されます。しかし、地震が起きた後も安心して住み続けるためには、基準以上の耐震性が必要といえます。だからこそ、地震に強い家の特徴や注意すべき点などを考慮し、デザイン性や快適性だけでなく耐震性とのバランスがとれた住まいを建てましょう。

運営者情報

「栃木セキスイハイム」編集部

住まいの販売から土地活用でおなじみの栃木セキスイハイムグループが、家づくりの「わからない」にお応えします。建築士・宅地建物取引士など住まいの専門家による監修のもと記事の執筆を行っています。